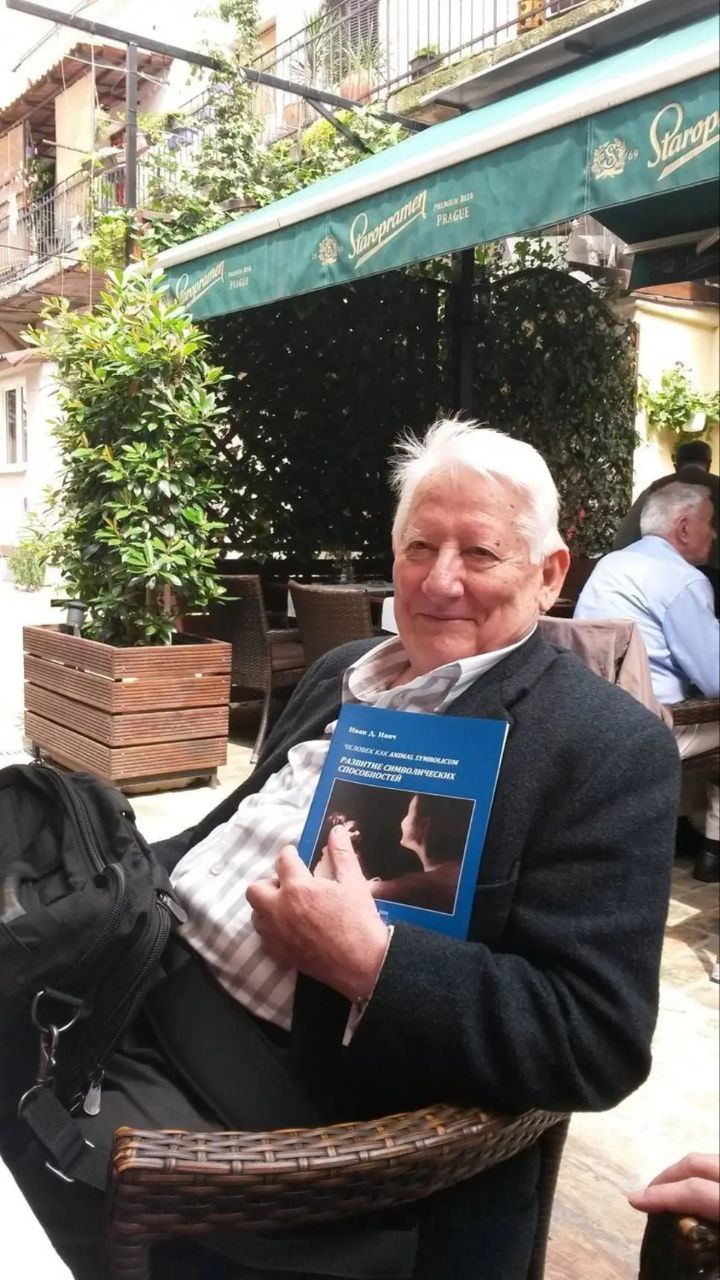

Сегодня исполняется 90 лет профессору Ивану Ивичу, действующему лидеру сербской психологии, современному классику культурно-исторического и деятельностного подходов, которые он заново объединил в своем творчестве.

Только что звонил ему: у него и его жены Зоры прекрасное настроение. 90 – лидеру не время отправляться на покой. Движение психологической мысли обрело благодаря такой темп, размах и глубину, что уже не остановить. Прижизненных постаментов его не ставят. Профессора Ивича видят только на месте профессора Ивича.

Ива – так с любовью зовут классика коллеги, ученики и друзья. Ива – истинное весеннее дерево. Иногда его даже путают с вербой. Не беспочвенно: верба – из семейства ивовых.

Во многих культурах – символ продолжения жизни, кротости, упорства и женского начала.

Садовник сербской психологии и своего собственного сада в далекой деревне. Свои сады он продолжает взращивать и сегодня, в 90.

Мне повезло: я – тоже из семейства Ивовых. Иван признал меня своим «русским сыном», когда мы работали над русским переводом его замечательной книги «Человек как animal simbolicum» (1978, 1981). В итоге получилось 2-е, значительно расширенное автором издание, которое одновременно вышло в Казани (2016) и Белграде (2015). Презентировались оба в Белграде и Златиборе в мае весной 2016-го. Так мы и обращаемся друг к другу – «Папа» и «Сынок». Сегодня Иван пошутил, что он – молодой папа…

По ходу выяснилось, что это первая книга психолога из Сербии (и в целом, бывшей Югославии), изданная по-русски, а также то, что мысль издать ее у нас пришла 45 лет назад классику наук о детстве А.В. Запорожцу (в этом году 120-летие). Лишь в 2010-х удалось реализовать его инициативу. Ивана Ивича десятилетия связывали сотрудничество и дружба с крупнейшими отечественными психологами – А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, С.Л. Новоселовой и др. Эти традиции продолжаются. Профессор Ивич является постоянным автором журнала «Культурно-историческая психология».

История имела продолжение. В 2024 году книга опубликована на английском языке крупным международным издательством ‘Spinger’.

С Юбилеем! Пусть продолжается весна профессора Ивы!

Два предисловия из книги Ивана Ивича «Человек как animal symbolicum. Развитие символических способностей» (Казань: ЦСГО, РОКС, редакционно-издательский центр «Школа», 2016)

Предисловие автора к русскоязычному изданию

Настоящая книга впервые издана в

Предлагаемое новое издание является дополненным: содержание прежнего текста не изменилось, но добавлена новая, объемная часть – ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. НОВАЯ ГЛАВА: НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ. Начало новой главы под названием Пролог связывает ранние издания с настоящим, дополненным изданием.

Новая глава имеет двойную функцию. Во-первых, в ней фундаментально пересмотрено прежнее издание, т. к. со времени его выхода в свет прошло 37 лет, и тем самым опубликованные результаты и заключения прошли серьезное испытание временем – вернейшее из всех испытаний для всего, созданного руками человека. О результатах такого пересмотра судить самому читателю, поскольку в новой главе в сжатом виде изложены заключения раннего издания в их взаимосвязи и соотношениях с новыми релевантными исследованиями. Во-вторых, функция новой главы – в ее попытке синтезировать многочисленные новые исследования, касающиеся проблем, рассмотренных в настоящей книге.

Главная заслуга за появление нового, дополненного издания принадлежит моему российскому коллеге и другу В. Т. Кудрявцеву. А именно: он, будучи молодым исследователем, частично ознакомился с содержанием первого издания настоящей книги и уже тогда высказал мнение, что книгу следует перевести на русский язык. Несколько лет назад он, будучи уже директором Института дошкольного образования и семейного воспитания Российской академии образования, вновь предложил выполнить перевод книги на русский язык. После долгих раздумий над этой идеей я пришел к выводу, что переводить книгу в том виде, в каком она опубликована много лет назад, смысла не имеет, однако же согласился – при условии, что мною будет написана новая глава и предпринята попытка осуществить новый синтез избранных работ по вопросам, рассмотренным в книге. Не будь инициативы моего российского коллеги, я никогда не решился бы на такое «приключение» – взяться за работу над новым изданием. Вот почему я должен выразить глубокую признательность коллеге В.Т. Кудрявцеву.

Работе над этим я посвятил последних два-три года, и результат этой работы изложил в сжатом виде в новой главе дополненного издания.

Самим содержанием настоящей книги и ее переводом на русский язык я в некотором роде возвращаю свой личный долг. Ибо читатель может и сам убедиться, что все основополагающие идеи, на которых выстраивалась книга, принадлежат гениальному советскому (российскому) психологу Л.С. Выготскому. Разработкой этих идей я, по крайней мере, отчасти отдаю должное российской культуре и российской науке за их вклад в мое профессиональное развитие.

За перевод книги на русский язык выражаю особую признательность переводчику Ю.Л. Шапич. Благодаря ее компетентности в русском и сербском языках (филологическому образованию на родном русском языке и диплому мастера славистики на сербском), добросовестному отношению к переводу и преданности работе, идеи настоящей книги адекватным образом представлены вниманию российского читателя.

Белград, июнь 2015

Автор

«Культурный пропуск» в человеческий мир – большой и малый

Слово научного редактора

На обложке этой книги – фотография, сделанная ее автором сербским психологом профессором Иваном Ивичем, известным своим подвижничеством в разработке проблематики психологии развития, образования, детства с позиций культурно-исторического и деятельностного подходов. Обложка оригинального сербского издания – с той же фотографией. И мы договорились с автором, что она станет и «лицом» русского издания.

На снимке схвачена самая первая «социальная», адресованная другому, взрослому человеку, маме Зоре улыбка дочери Ивана Ивича в возрасте 2 месяцев 10 дней. Она – составляющая того, что в 1920-е гг. выдающийся советский ученый-физиолог, врач и психолог Н.М. Щелованов назвал «комплексом оживления», через который проходит один из Рубиконов детского развития. Всмотритесь: это – больше, чем улыбка. В ней и радость, и восторг, и чувство открытия чего-то чудесного, и какая-то недосказанная (а как досказать?) полнота бытия, и безграничное, безусловное доверие самому дорогому человеку. От которого ничего не надо, кроме того, чтобы он просто был рядом. Просто как «факт жизни». А за этим человеком – целый мир. И именно поэтому миру можно доверять, находить в нем источники радости и восхищения, открывать и переоткрывать его… И он уже не за спиной взрослого, а где-то в пространстве между двумя улыбками – взрослой и детской.

Улыбка – это пропуск во внутренний мир человека, который он выдает другим людям. С разными степенями доступа. Иногда – разовый, иногда – постоянный. Трудно сказать, насколько достоверна «сетевая» статистика, но гласит она о том, что в среднем ребенок улыбается 400 раз в день, тогда как взрослый – всего 17. И все же, «скупой» на улыбку взрослый дарит ее первым. Мой друг психолог Вадим Петровский однажды высказал идею о том, что улыбка – это своего рода возвращенный дар. Поначалу маленький ребенок «улыбается» непроизвольно, можно сказать, «самопроизвольно». Но взрослый прочитывает в «моторике мелких мышц лица» малыша экспрессию – улыбку и как бы подхватывает ее, улыбаясь в ответ. Улыбка возвращается малышу…

Как не вспомнить Марину Цветаеву: «Стихи? Да были ли они? Не помню ни слов, ни смыслов. И смыслы и слова растворялись, терялись, растекались в улыбке, малиновой и широкой, как заря. Да будь она хоть гением в женском естестве, больше о нем, чем этой улыбкой своей, она бы не сказала. Это не было улыбающееся лицо – их много, они забываются, это не был рот – он в улыбке терялся, ничего не было, кроме улыбки: непрерывной раздвигаемости – губ, уже смытых ею! Улыбка – и ничего кроме, раствор мира в улыбке, сама улыбка: улыбка. И если спросят меня о земле – на другой планете – что я там видела, что запомнила там, перебрав и отбросив многое – улыбнусь.» Мир растворен в улыбке. Может ли он быть узнан и познан в ней и через нее? Хотя самое главное и непростое для понимания – конечно же, сама улыбка… Превратившаяся из интимной экспрессии в символ, выразитель человеческого в человеке, объединяющий людей не только очно, но и заочно. В глобальном пространстве и историческом времени мира человека. В улыбке Джоконды, писал мой учитель В.В. Давыдов, продолжают жить эмоции Леонардо. И не только виртуально – в наших с вами реальных переживаниях. Мы пять столетий «всем миром» бьемся над загадкой этой улыбки, пытаемся расшифровать ее как символ и в этом не столько приближаемся к разгадке, сколько сближаемся друг с другом. Искусство остается при своих «тайных символах», эмоционально сплачивая перед этими «тайнами» людей. Но и прочая, куда менее загадочная символика, как и культура в целом, выполняет «объединяющую функцию». И в этом объединении людей, которые, даже не будучи знакомыми, становятся уже не безразличными друг другу, символ превращается в инструмент изменения чего-то значимого, важного внутри каждого из них.

Улыбка дочери вдохновила отца-психолога. По «линии» детской улыбки прошел Рубикон и в научной биографии Ивана Ивича. Как он рассказывал, эта улыбка буквально «развернула» его: от Жана Пиаже, в логике которого он изучал развивающуюся психику ребенка, ко Льву Выготскому, создателю культурно-исторического подхода в психологии развития человека.

Сегодня Иван Ивич уже сам стал классиком культурно-исторической и «дочерней» – теоретико-деятельностной психологии (хотя отношения между ними не всегда однозначны), основы которых заложены отечественными психологами Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурией, Д.Б. Элькониным, А.В. Запорожцем, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, одним из ведущих продолжателей их традиций за рубежом. Культурно-историческая психология Выготского – мировой тренд. Выготского переводят и читают во всем мире уже не только психологи («выготскианство», к примеру, дало свои всходы в практике образовании Старого и Нового Света). Идеи Выготского подобны бумерангу. Они огибают земной шар, овладевая научными умами и превращаясь в язык реальных дел, социальной практики, возвращаются на родину. В виде переведенных книг, докладов наших зарубежных коллег на конференциях и семинаров. Бывает так, что возвратившийся бумеранг не всегда узнается. За время полета он «оброс» новыми смыслами. И с этим уже нельзя не считаться.

Такова и книга проф. Ивича, которую вы держите в своих руках. В мои собственные руки она, ее первое белградское издание попало больше 20 лет назад. И тогда же возникла мечта увидеть переведенной на русский. Мне показалось несправедливым, что одна из самых важных, прорывных работ о символической функции человеческого сознания (один из исследовательских акцентов Выготского, делавшийся многими и до и после него, но у него – в высшей степени самобытный), грандиозная картина развития которой предстает в книге, до сих пор не встретилась с русским читателем. Предысторию этой «встречи» расскажет сам автор в предисловии к данному изданию. Примечательно, что она состоится в 2016 году, когда в России и во всем мире отмечается 120-летия Л.С. Выготского (кстати, это и год 120-летия Ж. Пиаже, помимо всего прочего, выдающегося исследователя символической функции и ее генеза).

Не могу не отметить: наш контакт с Иваном Ивичем был установлен благодаря его последовательнице – моей сербской коллеге и другу Весне Яниевич-Попович, за что я ей глубоко признателен.

Символ – одновременно «культурный пропуск» в человеческое сообщество и во внутренний мир человека. В том числе – инструмент открытия самого себя. Принципиально то, из чьих рук и при каких обстоятельствах его получают. Как и то, что умение «пользоваться» им формируется не по шаблону, а является особой способностью – в значительной степени, поисковой, «постигающей», творческой. Способностью, которая имеет свою специфическую линию развития в онтогенезе «человеческого в человеке».

Об этом – книга Ивана Ивича.

Мне повезло: я – тоже из семейства Ивовых. Иван признал меня своим «русским сыном», когда мы работали над русским переводом его замечательной книги «Человек как animal simbolicum» (1978, 1981). В итоге получилось 2-е, значительно расширенное автором издание, которое одновременно вышло в Казани и Белграде (2016).

По ходу выяснилось, что это первая книга психолога из Сербии (и в целом, бывшей Югославии), изданная по-русски.

С Днем Рождения, любимый «белградский Папа»! Долгих урожайных лет!

Володя Кудрявцев