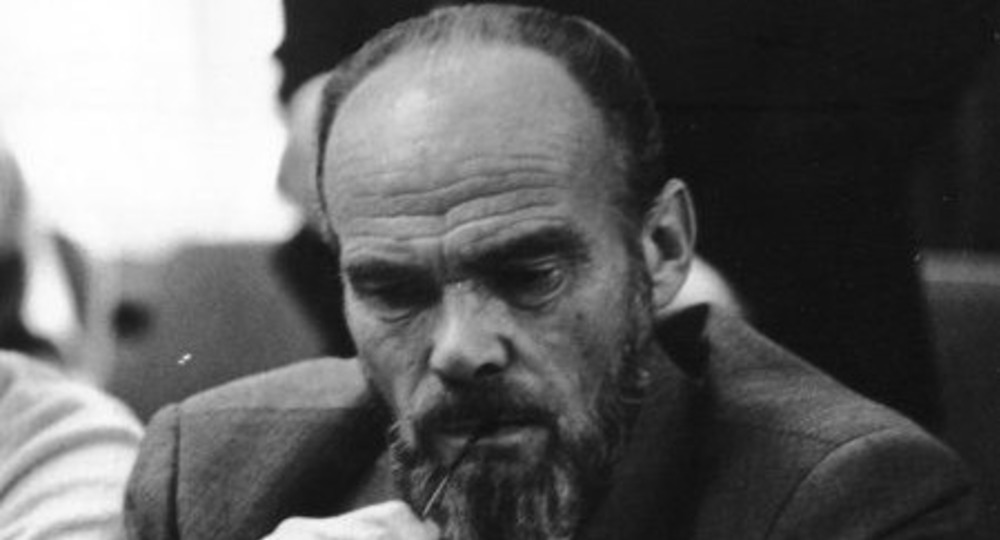

Три его дара мне – жизнь, профессия и он сам.

Только сейчас я кое-что начинаю понимать в своем ремесле – по мере того как в нем начинает проступать нечто живое, внекабинетное, внелабораторное. То, чем засеивается любое мысленное, любое, сколько хотите, широкое, экспериментальное поле, простором которого еще не измеряется жизнь. Кстати, я не собирался в психологию. Еще на пороге 10-го класса метался между режиссурой в ГИТИСе и биофаком МГУ. И тут папа сказал: «А не хочешь попробовать…». Деликатно, ничего не навязывая. Родители, а потом и учителя меня вообще растили в свободе. А также любви и раннем профессиональном трудолюбии, поскольку являли его заразительно.

Начинаю понимать отца и то, каким он желал бы видеть меня.

Это жизненный парадокс (легко, впрочем, объяснимый): с возрастом мы начинаем – посильно и невольно – исполнять желания наших родителей. Когда их уже нет рядом. Когда они становятся ближе, чем просто «рядом».

Когда они по-настоящему открываются нам внутри. И изнутри.

Когда наши желания сближаются. Папины и мамины руки – между ними существовало естественное «разделение труда» любви.

Мамины руки – прикрывали. Прикрывали – защищая, поддерживая, обнимая.

Папины – открывали. Открывали двери. В очень многое, ставшее важным и главным. Туда, где так и остался.

Например, двери в театр, в хорошее кино, в литературу, которая вдруг нашла те слова, чтобы сказать себе то, что хотел, да не мог.

В Сочи, в Киев. Позднее и без него – в Алма-Ату: там он проучился два года в университете, конечно же не подозревая, что в этом городе много лет спустя родится его внук, которого он не успел застать. Не так давно – в Канаду.

В мир, к «пупам» которого, дорогим отцу, до сих пор притягивает «пуповина».

В профессию. В комнату с его гостями-друзьями, которые вместе с ним стали моими учителями. И ничуть не менее близкими мне людьми, чем мои родители. В первую очередь – Василий Васильевич Давыдов, ставший «на глазах» первого моим вторым отцом. А папа не ревновал, он обожал «Васю» – в молодости даже специально для мамы сочинил легенду о том, что В.В. Давыдов является прямым потомком Дениса Давыдова. О папе я писал много. Но самый дорогой мне текст написан в соавторстве с его любимым другом, моим – конечно же любимым – учителем Василием Васильевичем Давыдовым.

В проблематику творчества и развития к нему, в которой я нашел себя как исследователь (и не только). И продолжаю искать. 40 лет назад он сказал мне, 19-летнему мальчишке-студенту: «Там болото, но ты попробуй. Болото – хотя и целый океан».

Мамы создают родную гавань в жизни. Папы всегда с нами на ее океанских просторах. Невидимые капитаны.

Все эти 30 с лишним лет папа не покидал мостика.

Единственное, куда не открыли дверь папа и мама – в старость. Ушли молодыми, в 59 и 64 – соответственно Сейчас я всего «на год моложе» папы. И «не знаю, как это делается». А самому учиться стареть уже поздно. И в принципе невозможно. Нужен образец старости, чтобы постареть. Как ребенку нужен образец, точнее, образ взрослости рядом, чтобы повзрослеть. Поздно, невозможно, да и не хочется – меня, признаться, совершенно не интересует старость, особенно собственная. Кстати, когда я вплотную придвинулся к порогу юности, папу незнакомые люди несколько раз принимали за моего старшего брата.

А открыть дверь, чтобы захотелось войти, можно только влюбив. У отца был удивительный дар влюблять – в книги, в театр, в фильмы, в места, в науку… В людей. Влюблять не только В ТЕХ, но прежде всего ТЕХ, кого любил сам. Непреднамеренно. Просто любил так, что в это нельзя было не влюбиться.

Прямо как у битлов: ‘And if you saw my love, you'd love her too’. Это, правда, Маккартни, а папа любил иногда послушать Харрисона. Из мамы мне удалось сделать горячую битломанку. Иной раз она даже просила что-нибудь наиграть на гитаре из Леннона-Маккартни. Папа не любил жизни на больших громкостях, сколько я ни «убавлял» ему битловского забоя до уровня 'Michelle' или 'Julia'. Исключение он делал для Джорджа Харрисона. «Самого тихого», но и «самого умного» битла. Потом я понял: проблема не в забойности. Что может быть забойнее 'In The Mood' Гленна Миллера, которого отец (и я вослед) обожал? Просто грустный, скрытно-влюбчивый и знающий (чувствующий) «немножко больше» умосозерцатель Харрисон был близок ему.

Кстати, в 1976 г. в Монреале на Международном конгрессе по прикладной психологии отец жил в соседнем номере с Тимоти Лири. Они познакомились, одновременно открывая двери. Друг Боба Дилана, повергавший в трепет, а порой и в страх битлов, в свитерке и джинсах повернулся к отцу: «Привет, я – Тим». Потом они спустись в бар, где о чем-то толковали пару часов...

Примерно та же история произошла в Кракове со Станиславом Лемом. В которого отец, разумеется, меня влюбил. И в «Солярис». И в Тарковского. И в Баха. И в неспешный ручей, в котором течет время, самое лучшее время. И в море. И в бакены: «Если бы я был бакенщиком, я, наверное, был бы писателем» (дневниковая запись Т.В. от 15.XI.57).

До сих пор доплываю до дальних, обхватываю, нет, обнимаю и вспоминаю водоросли, которые тянутся за временем в ручье Тарковского-Баха. Bach по-немецки – ручей. Или тянут его за собой, а оно растет с ними и в итоге перегоняет? Нужна еще какая-то другая Вселенная? Для любви и эта неплохо обустроена... Или – на Солярис, он подскажет. Доктор Крис Кельвин, кстати, работал там психологом. Мой любимый детский киногерой.

Папа, в отличие от открытой всему миру мамы, ушел с загадками и тайнами, унеся их с собой, в своем мире, который я так до конца и не разгадал. Об этом можно рассказывать долго.

Но лучше приоткрыть дверь – оттуда слышится Гленн Миллер…