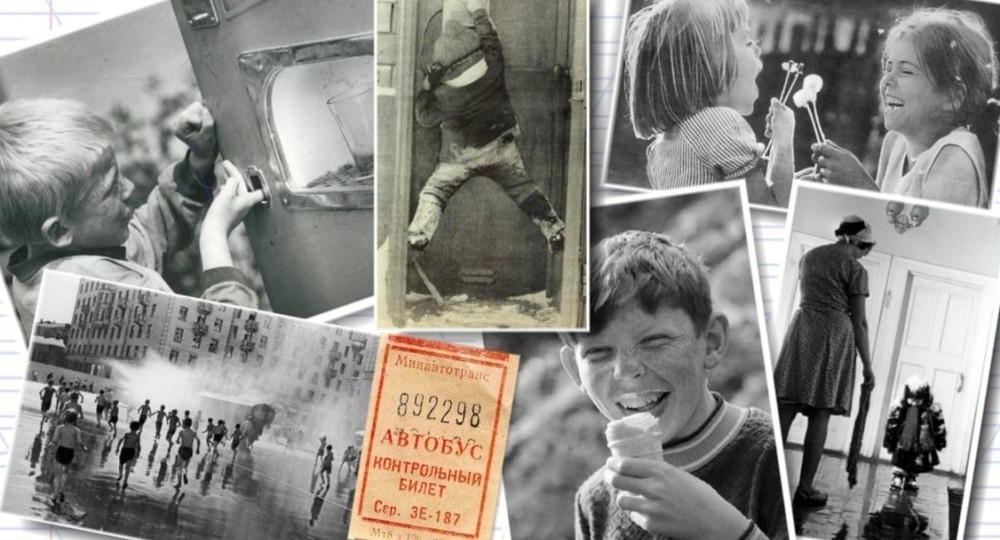

Мы росли в стране дефицита.

Не хватало продуктов, одежды, мебели, книг.

И люди одного круга тесно сплачивались, понимая, что в тех условиях дефицита откровения и честности самим собой можно было быть только в своем кругу единомышленников, или коллег, или родственников.

Но даже в семье люди не всегда были откровенны друг с другом, особенно с детьми. Боялись, что дети по наивности и простодушию могут выдать опасные секреты.

Я только в очень взрослом возрасте узнал, почему мама и папа в конце 40-х годов бросили все в областном центре и стремительно уехали в дальний район Днепропетровской области – работать в сельской школе. Много позже из обрывков воспоминаний и разговоров мне стало понятно, что когда волна борьбы с космополитизмом докатилась до Днепропетровска, папе, который подрабатывал на старших курсах университета редактором на радио, близкий друг успел сообщить, что в обком пришла разнарядка, и там – филфак и радио как места поиска безродных космополитов, и наша фамилия кем-то уже произнесена.

Казалось бы: фронтовик, инвалид войны, офицер, орденоносец – кто его мог причислить к безродным космополитам? Но скорее всего именно фронтовой опыт подсказал верное решение – затеряться в глуши. Так они и стали сельскими учителями на сорок лет.

А бабушка и дедушка, мамины родители, старались не говорить при мне по-французски, который был для них как родной.

А другим бабушке и дедушке мама строго запретила при мне, а уж тем более – со мной, говорить на идиш.

Конечно, детям не доверяли такие важные вещи – мало ли, сболтнет во дворе, кто-то обязательно стукнет, и неприятностей не оберешься.

Недоверие, подозрительность, скрытность и стремление ничем не выделяться считались ключевыми, как сказали бы сегодня, компетентностями. И хотя специальных занятий по этим «предметам» не было, дети твердо усваивали уроки недоверия и руководствовались ими в жизни, передавая из поколения в поколение.

Фальшь, показуха, опасение обмана и как следствие – атмосфера тотального недоверия воспроизводились в нашей жизни с завидной продуктивностью. Читать надо было между строк, правда жизни передавалась в анекдотах, действительность приходилось угадывать.

Эта атмосфера и была педагогикой. Лев Выготский указывал, что понятия и представления формируются в социальных отношениях, а уж потом проникают (интериоризируются) в сознание человека.

Вопрос, который я задаю себе постоянно, размышляя об образовании и педагогике: может ли учитель быть сильнее в своем влиянии на ребенка, чем окружающая ребенка действительность?

И дело совсем не в том, что, прививая ребенку честность, отзывчивость, доброту и доверие к другим, мы обрекаем его на разочарование или крушение всех идеалов. Я как раз верю в то, что если в детстве удалось сохранить и развить непосредственное восприятие жизни и людей, честность и совестливость, то это сильнейшая защита от разочарования в неидеальной действительности.

У человека формируется сильный внутренний ориентир – он по этому ориентиру оценивает все, а не по внешним факторам.

Но основной вопрос в том, насколько наши усилия не тщетны: если учитель проповедует одни ценности, а отношения ребенка с миром проявляют другие?

Мы говорим о терпимости – ребенка окружает сплошная нетерпимость и насилие.

Мы говорим о равноправии – ребенок видит и чувствует неравенство на каждом шагу: одним можно все, другим – почти ничего.

Мы говорим о ценности знания – ребенок видит торжество невежества и кликушества.

Мы говорим и удивляемся, почему они нам не верят?

Сегодня тема – доверие.

Опубликовано

в газете «Вести образования» № 3 (141)

от 22 февраля 2017 года