Иллюстрация: Записные книжки Л.С. Выготского. Избранное /

Под общ. редакцией Екатерины Завершневой и Рене ван дер Веера.

М.: Канон-плюс, 2017

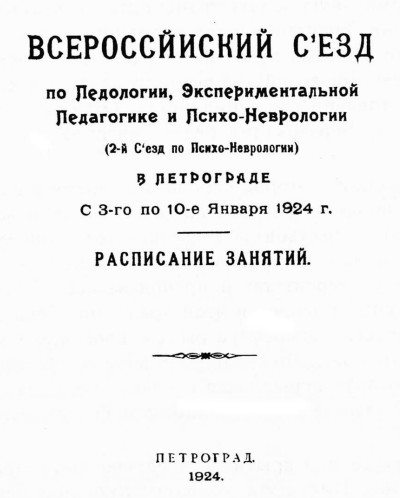

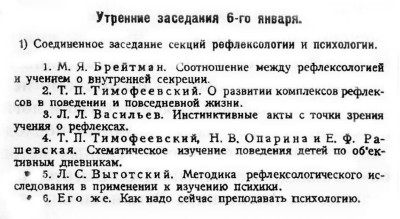

Все начиналось, конечно, не с того, о чем напоминает программка Всероссийского съезда по педологии, экспериментальной педагогике и психоневрологии в Петрограде (1924), как иногда принято считать.

Начало – в «Психологии искусства». И не а одноименной докторской диссертации, написанной в том же 1924-м и защищенной год спустя в Москве. Корни самой «Психологии искусства» уходят в гамлетовские штудии Выготского гомелельского периода. В театральные рецензии 1922–1923 гг. и даже в театроведческие обсуждения второй половины 10-х гг. (тут непревзойденный знаток – проф. Владимир Собкин).

Что касается диссертации 1925 г., которую впервые издали в виде книги «Психология искусства» в 1965-м, то в ней – не ранний, «пробный», «черновой» Выготский. А «замковый» или «ключевой» – в отношении всего того, что он сделал потом. Д.Б. Эльконин это понял и сформулировал первым на первой конференции по Выготскому в начале 1980-х, когда произнес: «Психология искусства» задала образ «неклассической психологии». Точнее, сформулировал чуть раньше – в виде тезисов, опубликованных к этой конференции.

И принципиальная методологическая отсылка Выготского в «Историческом смысле психологического кризиса»: «Я изучал не басни, не трагедии и еще меньше данную басню и данную трагедию...». Она, про другое, но связанное, достаточно выразительна.

«Психология искусства» коротко замкнута на «Учение об эмоциях», условный старт – на условный финал. Но в ней – смысловые ключи к многочисленным «таинственным» кодовым замкам в «Мышлении и речи» (а это запутанный узел всего творчества Выготского).

Как и ко всему тому, что ни для кого не секрет, и даже стало хрестоматийным: в цикле работ по психологии развития, дефектологии, патопсихологии, психотехнике. Их еще предстоит перечитать, доосмыслить с позиций «Психологии искусства» и ее методологии, из которой выросла культурно-историческая теория в целом.

Человеческие чувства, эмоции, переживания, страсти, аффекты (здесь можно не различать эти явления, хотя в специальном психологическом ракурсе их различение необходимо) имеют свою историю. Как и все «человеческое в человеке». По Выготскому, искусство – это исторически развивающаяся «техника чувств». Не только в смысле утилизации и передачи их образцов в виде книг, картин, скульптуры, музыки от поколения к поколению. Иначе, это была бы просто экспозиция, «музей» переживаний. Пьер Жане, к которому близок Выготский в ряде своих идей, так и говорил про культуру: это – система «психологических окаменелостей». И совсем неслучайно предпочитал изучать память. Жане – «археолог» в психологии, который всматривался в прошлое. Выготский, напротив, заглядывал в будущее. Он в психологии – «футуролог». Выготский тоже исследовал память, но, вначале разобравшись, как в искусстве, культуре в целом оформляется творческий потенциал человека и его «психологическая основа» – воображение.

А воображение и творчество откликается на запрос осмыслить, переработать, преобразовать опыт переживания. Свой и чужой одновременно. И поделиться им с другими.

Так и делает художник. Даря свою уникальную – трансформированную в произведении – эмоцию другим людям. «Язык воображения», становясь языком искусства, превращается в общепонятный. Возможно, на нем говорит внутренняя речь Л.С. Выготского.

Конечно, работу воображения художника подхватывает мысль, помогая «немую боль в слова облечь – ту боль, что скрытно временами и встарь теснила нам сердца» (А. Твардовский). Иначе, боль так и останется внутри, вызывая участие разве что у ближайшего окружения. А эмоцию художника могут принять в дар миллионы и через сто, и через двести, и через тысячу лет. Потому что искусство – это предчувствие чувств людей, которые порой еще не родились. Которым только предстоит родиться, чтобы радоваться и страдать, любить и ненавидеть, очаровываться и разочаровываться, вдохновляться и выдыхаться, гореть и выгорать (эмоционально)… Жить, проживать, переживать.

За каждого проделать это художник, кончено не может и не должен. Он может лишь сблизить людей, которые далеки друг от друга в пространстве и временем силой и глубиной своего переживании «по законам произведения». А это предполагает очищение души (катарсис) от всего того мелочного, суетного, лекального, на что она иногда целиком разменивает себя, так и не собравшись в неповторимое целое. Или придать мелочам тот смысл, благодаря которому они приобретут значение в составе этого целого. Кто с порога знает, что мелочь, а что не мелочь… А искусство – не «нравоучебник» с перечнем готовых ответов в конце.

Художник силой воображения лишь приоткрывает людям друг друга и себя самих в отношении друг к другу через произведение, которое объединяет гораздо больше жизней и судеб, чем те, что принадлежат его героям.

Точно так же как наука приоткрывает людям мир несоизмеримо масштабнее, чем тот, что воссоздает в своих понятиях и описаниях. Культивируя способность мыслить вообще.

А вот мысль, вполне в духе Выготского, которая принадлежит А.М. Пятигорскому: «Иногда мне кажется, что, говоря о любви, мы часто забываем, что разговор-то, собственно, не о любви, а об отношении к любви, о разговоре о любви. Это прежде всего относится к Англии, стране долгих, неторопливых разговоров обо всем. Здесь очень любят все объяснять. Один врач недавно объявил, что упадок любви в Англии объясняется крайне нездоровым режимом жизни мужчин среднего класса и чрезмерным потреблением ими алкогольных напитков. Хорошо, не будем больше так много пить. Известный психосоциолог объясняет «эмоциональное оскудение» англичан их чрезмерной зависимостью от современных электронных технологий и средств массовой коммуникации. Гораздо интереснее догадка одного весьма известного современного британского поэта о том, что в обществе за последние полвека произошло довольно резкое понижение культуры выражения чувств, – любовь теряет свое оружие, Купидон лишается стрел. «Любовь, – утверждает он, – это то, что о ней говорят, пишут и поют. Возьмите самое замечательное стихотворение Роберта Бёрнса о любви. “Я люблю тебя как красную, красную розу”. Здесь роза – это выражение любви. Если бы Бёрнс не знал, что любит свою возлюбленную как “красную, красную розу”, то он бы и не любил ее так, как он ее любил». Иначе говоря, слова о любви – это искусство, без которого любви, как мы ее знаем, нет. То, что мы называем «бытовым» или «обыденным» – вплоть до самых элементарных психических реакций, – остается самим собой, поддерживается на своем элементарном уровне только благодаря тому, что «держит» его сверху: культуре поведения, культуре выражения чувств, интеллектуальной культуре (курсив мой. – В.К.)».

Сама собой вспоминается первая глава пушкинского «Онегина» – практически эпиграф к процитированной статье А.М. Пятигорского:

Нас пыл сердечный рано мучит.

Очаровательный обман,

Любви нас не природа учит

А Сталь или Шатобриан.

Мы алчем жизнь узнать заране,

Мы узнаем её в романе.

Мы всё узнали, между тем

Не насладились мы ни чем –

Природы глас предупреждая,

Мы только счастию вредим,

И поздно, поздно вслед за ним

Летит горячность молодая...

Нас пыл сердечный рано мучит,

И говорит Шатобриан:

Любви нас не природа учит

А первый пакостный роман –

Мы алчем жизнь узнать заране

И узнаем её в романе...

* * *

Завершу воспоминанием из своего раннего подростничества. Все вокруг повлюблялись, а я – нет. Ходил невлюбленной белой вороной. Перед товарищами неловко.

Они, правда, выходили из положения легко и трафаретно, как принято в этом возрасте: избирали одну девочку, самую красивую, самую лучшую, по их мнению, да и влюблялись. Взаимность была желательной, но не обязательной. Достаточно односторонних знаков внимания: записочек, дурачеств… Но, главное, чтобы друзья знали: влюблен в нее, и ничем не хуже тебя. А мне это не нравилось. Как и возможность осчастливить своим чувством, не охваченных их любовью девочек, которые были в большинстве.

И я влюбился уже летом, как назло, после учебного года: рассказать-то некому! Влюбился в… Джульетту. В Оливию Хасси – чудесный фильм Франко Дзеффирели 1968 г. крутили в дачном кинотеатре.

Влюбился не только в Джульетту, больше даже в Меркуцио – если точнее, в ярчайшую игру Джона Макинери (Ромео – совсем молоденький Леонард Уайтинг явно проигрывал ему, на Леонардо Ди Каприо в новой версии 1996 г. вовсе не ходил). Влюбился во все. В Шекспира (с тех пор не отпустил), в музыку Нино Рота, в английское кино (хотя это итало-английское). Вышел из зала ударенный новообретенным чувством, пару дней ходил и, в итоге, встретил у пруда рыженькую веснушчатую девочку. Влюбился и в нее. Оказалось, взаимно! Даже поцеловались первый раз (в фильме тоже много целовались). Черт, и снова некому поведать, дачные друзья – другая история дружбы! Два месяца ходили влюбленными друг в друга. А потом мне нужно было в Сочи, к морю. Она не хотела меня отпускать. Но о море я мечтал круглый год, а ее только встретил. И в кино там любил походить и книжки почитать. Но главное – рядом было любимое море.

Временами – «как у Айвазовского». Но потом я полюбил других маринистов – Яна Порселисса (и вообще фламандцев с первого взгляда на Порселисса) и Уильяма Тернера. Новые моря и новых девочек. Но рыженькую не забыл. Как и фильм, который время от времени пересматриваю.

Шекспир предчувствовал! По Выготскому.