30 мая, то есть уже завтра, 11-е классы сдают ЕГЭ по русскому языку. Последние дни перед экзаменом – самые волнительные, ведь хочется повторить сразу все темы, а время летит слишком быстро. Мы решили свериться с компасом и попросили рассказать о структуре экзамена, типах заданий, стратегии подготовки и критериях оценивания Екатерину Пономареву, учителя русского языка и литературы, куратора гуманитарного профиля Хорошколы и эксперта ЕГЭ по русскому языку.

Итак, ЕГЭ по русскому языку в едином формате (в отличие от дифференцированной математики) сдают все выпускники. Он проверяет грамотность, которая нужна везде; умение четко выражать свои мысли, понимание текстов (критическое мышление!).

Структура ЕГЭ

В 2025 году экзамен состоит из двух частей: тестовая часть и сочинение, и включает 27 заданий.

Общее время выполнения работы – 3 часа 30 минут (210 минут).

Первая часть (задания 1–26) – это задания с кратким ответом, проверяющие знание орфографии, пунктуации, лексики, грамматики и понимание текста.

Вторая часть (задание 27) – это сочинение-рассуждение по предложенному тексту.

Каждый год ФИПИ вносит небольшие изменения в формат и критерии оценивания, поэтому важно следить за обновлениями на их официальном сайте.

Что проверяет ЕГЭ:

- работу с отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений – 18 (4–20, 22).

- работу с языковыми явлениями, предъявленными в тексте – 8 (1–3, 21, 23–26).

- работу над письменным монологическим высказыванием – 1 (27).

В экзаменационной работе 24 задания базового уровня и 3 – повышенного – 3, 21, 22, которым нужно уделить особое внимание, так как их решение показывает более глубокое и системное знание предмета.

Задание 3

С 2025 года задание будет иметь следующую структуру:- Стиль текста, цель автора (необходимо проанализировать содержание микротекста; частично пересекается с 23 заданием).

- Жанр текста, его композиция, тип речи, логико-смысловые отношения в тексте (частично пересекается с 24 заданием).

- Лексические особенности текста (частично пересекается с 25 заданием).

- Морфологические и/или синтаксические особенности текста (частично пересекается с 22 заданием).

- Изобразительно-выразительные средства текста, их функция (частично пересекается с 22 заданием).

Задание 21

Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1) Хатангский тракт – торговый путь на северо-западе полуострова Таймыр, проложенный русскими купцами в XVII веке. (2) В XIX столетии здесь сформировался отдельный этнос – долганы, самый молодой из малочисленных народов Таймыра, впитавший традиции эвенков, якутов и других северных народностей. (3) На картах XIX века Хатангский тракт выглядит как пунктирная линия, вытянутая от современной Дудинки в сторону моря Лаптевых. (4) К северу от тракта простирается тундра, к югу – неприступное плато Путорана. (5) Каждая точка линии – обустроенное жилище (зимовье), где можно было переждать непогоду и холода. (6) Большинство зимовий закладывалось русскими первопроходцами, поэтому Хатангский тракт часто называли «большой русской дорогой». (7) По Хатангскому тракту ездили купцы, ученые и проповедники. (8) Путешественникам доставались пушнина и надежные проводники по тундре. (9) Коренным жителям – медная посуда, соль, порох, язык и религия.

В качестве ответа можно указать 15 ИЛИ 49.

Не нужно записывать все цифры, только те предложения, в которых постановка объясняется одним и тем же правилом.

Задание 22

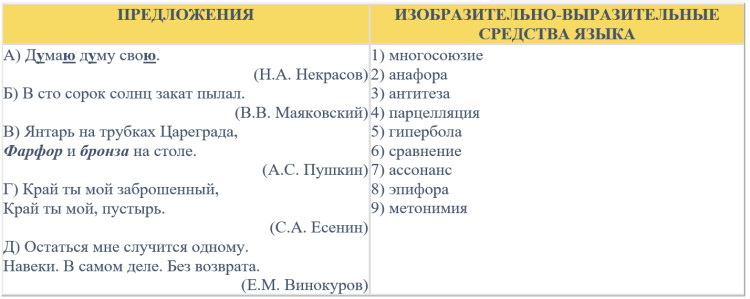

Установите соответствие между предложениями и названиями изобразительно-выразительных средств языка, которые употреблены в них: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Задания повышенной сложности не всегда коррелируют с заданиями с максимальным количеством баллов.

Правильное выполнение заданий 8 и 22 оценивается двумя баллами.

2 балла – ошибок нет.

1 балл – 1–2 ошибки.

0 баллов – в остальных случаях.

Пример из демоверсии ЕГЭ по русскому языку ФИПИ

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Общая стратегия при решении тестовой части

- Теория + практика = успех! Нельзя только зубрить правила – нужно применять их на практике.

- Регулярность. Лучше заниматься понемногу каждый день, чем раз в неделю «умирать» над учебниками.

- Анализ ошибок. Самое важное! Поняли, где ошиблись – больше так не сделаете.

- Решаем варианты целиком. Привыкаем к формату экзамена, учимся распределять время.

Оптимально на экзамене решить тестовую часть за 1–1,5 часа, оставшееся время уделить написанию сочинения.

Сочинение 2025. Изменения

Развёрнутый ответ оценивается экспертами предметной комиссии по 10 критериям.

С сочинением (задание 27) тоже произошли перемены. Теперь:

- не нужно самим искать проблему текста – она будет указана в задании;

- строже проверяют грамматику (К9, «Соблюдение грамматических норм») и речевые ошибки (К10, «Соблюдение речевых норм»): за каждый из критериев можно получить целых 3 балла вместо прежних двух. За 5 и более ошибок вы получите 0 баллов;

- за сочинение можно получить максимум 22 первичных балла вместо прежних 21. При этом общий максимум за весь экзамен остался прежним – 50 баллов.

Сочинение. Объем

При оценке грамотности учитывается объем сочинения.

Указанные (по 3 балла в критериях К7-К10) нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150 слов или более.

Высший балл по критериям К7–К10 за работу объёмом от 100 до 149 слов не ставится. Если в сочинении 99 слов или менее, то такая работа не засчитывается и оценивается нулём баллов, задание считается невыполненным.

Как считать слова?

А.С. Пушкин – 1 слово

Александр Сергеевич Пушкин – 3 слова

5 лет – 1 слово

Пять лет – 2 слова

Все слова, написанные через дефис, – одно слово: всё-таки, Мамин-Сибиряк, пример-иллюстрация.

Особенности оценивания сочинения

- Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту) не оценивается (ставится «Х»).

- Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа по всем аспектам проверки (К1-К10) оценивается 0 баллов.

- Если в работе, представляющей собой частично переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только количество слов, которое принадлежит экзаменуемому.

Структура сочинения

1. Вступление: проблема, поставленная автором.

2. Комментарий к проблеме: 2 примера + пояснения + связь между ними.

3. Авторская позиция: что автор думает по этому поводу.

4. Ваша позиция: согласны/не согласны + аргументация (2 аргумента).

В качестве аргументов нельзя использовать примеры из аниме, манги, комиксов, фанфиков и видеоигр.

5. Заключение: вывод (необязательный компонент).

Что такое пример-иллюстрация

Пример-иллюстрация – это доказательство того, что проблема, обозначенная учеником, действительно есть в тексте. В сочинении ЕГЭ необходимо привести не менее двух примеров из прочитанного текста, пояснить их, указать связь между примерами и проанализировать её.

Часто выпускники забывают дать наименование смысловой связи (сопоставление, противопоставление, детализация и др.) и теряют балл по критерию К2.

Связь «дополнение» будет учитываться только в случае, если в работе логично и последовательно показано, КАК (В ЧЁМ ИМЕННО) второй пример-иллюстрация дополняет первый. Подобная связь требует чёткого и исчерпывающего разъяснения, что делает эту связь достаточно трудной для реализации.

Сравните:

1. Эти примеры дополняют друг друга и помогают понять позицию автора.

Анализ указанной смысловой связи не засчитывается.

2. Эти примеры дополняют друг друга и помогают понять, как важно быть внимательным и чутким к окружающим людям.

Анализ указанной смысловой связи, как правило, не засчитывается из-за использования экзаменуемым общих слов.

3. Второй пример-иллюстрация – дополнение к первому, в котором мы видим положительные стороны героя. А далее автор показывает ещё и отрицательные качества, присущие его персонажу. И это помогает нам увидеть целостный образ русского дворянина.

Анализ указанной смысловой связи засчитывается при указании в пояснениях к примерам-иллюстрациям положительных и отрицательных сторон героя.