2 июня 2024 года состоялось торжественное открытие 18-го Санкт-Петербургского саммита психологов.

Церемония традиционно проходила в отеле «Санкт-Петербург», зал которого на 800 мест был заполнен полностью, велась онлайн-трансляция, которую посмотрели более 9 тысяч человек.

Открыла Саммит главный редактор «Психологической газеты» Анна Сергеевна Губанова, традиционно предложив собравшимся почтить память общих учителей, Бессмертных психологов...

Саммит начался церемонией награждения победителей и лауреатов XXV Национального конкурса «Золотая Психея». Статуэтку «Золотая Психея» получили Елена Леонидовна Иванова, Ольга Владимировна Филипповская, Евгений Леонидович Доценко, Сергей Александрович Потёмкин, Александра Андреевна Волкова, Ирина Фёдоровна Рощина, Марина Витальевна Калантарова, Анна Александровна Шведовская, Александр Григорьевич Асмолов, Дмитрий Викторович Ушаков, Татьяна Васильевна Корнилова, Елена Евгеньевна Соколова, Екатерина Владиславовна Битюцкая. Подробнее о победителях и лауреатах конкурса, а также фотографии с церемонии – в публикации «Психологической газеты».

Специальные подарки от Института практической психологии «Иматон» и научно-производственного предприятия «Иматон». Профессиональный психологический инструментарий» получили лауреаты Национального конкурса «Золотая Психея»:

- Е.А. Баранчикова (Донецк), О.В. Бойко (Горловка) – цикл вебинаров «Психологическая травма: как выжить после...»

- И.М. Узянова (Белгород) – открытая встреча «Работа психолога с последствиями психотравмирующих ситуаций»

- Е.В. Калиновская, Г.И. Бондарь (Донецк) – «Республиканская научно-практическая конференция с международным участием "Мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья"»

Директор Института практической психологии «Иматон» Ольга Ивановна Муляр подчеркнула: «Компания “Иматон” считает своим долгом отметить проекты тех специалистов, которые живут и работают в зоне боевых действий», вручив лауреатам Национального конкурса «Золотая Психея» из Белгорода, Донецка, Горловки методики для работы с эмоциональной сферой человека:

- Экогуманитарная технология «Архетипический арт-конструктор» А.И. Копытина;

- Цветовая диагностика и музыкотерапия (методика В.М. Элькина);

- Методика «Домики» (диагностика эмоциональной сферы и прогноз адаптации ребенка).

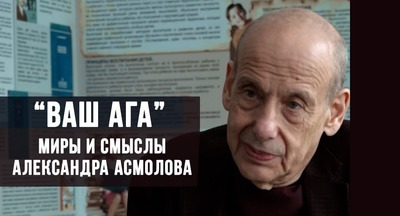

Модератором первой части панельной дискуссии «Кризис человеческой цивилизации – слово российским психологам» стал Александр Григорьевич Асмолов, профессор, доктор психологических наук, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, научный руководитель Академии потенциала человека Сберуниверситета, научный руководитель Московского института психоанализа.

А.Г. Асмолов представил доклад «Кризис как тест на психологическую совместимость: от Войны Миров /Герберт Уэллс/ – к Содружеству Разумов /Айзек Азимов, «Я, робот»/».

«Когда мы делим мир на чёрное и белое, на своих и чужих, мы сразу сами становимся в собственном сознании конструкторами кризиса», – отметил А.Г. Асмолов.

«Конфликт действительно является одним из двигателей развития. Но самое опасное, когда он воздвигается на трон как монообъяснение нашего поведения и истории, тогда его последствием становятся разные конспирологические теории, разные теории заговоров, и мы всюду начинаем видеть конфликты и судим об измерении мира по тем конфликтам, которые происходят в нашей истории», – подчеркнул Александр Григорьевич.

«Сегодня одно из ключевых ремёсел психолога – это ремесло ведения переговоров. Без этого ремесла мы не справимся с миром сложности», – считает А.Г. Асмолов.

«Триада ценностей, которые я предлагаю как код культуры психолога, – это ценность другого, ценность общего дела и ценность выбора. Без этих трёх ценностей нет развития», – подчеркнул А.Г. Асмолов.

Татьяна Владимировна Черниговская, профессор, доктор биологических наук, доктор филологических наук, академик Российской академии образования, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, выступила с докладом «Мозг и мiръ: зачем психологу нейронаука в эпоху перемен?».

«Творчество, способность самому создавать еще никогда не бывшее только силой мысли и духа – вот что отличает нас от соседей по планете, а вовсе не дополнительные десятки миллиардов нейронов, обеспечивающие перебор опций всё с большей скоростью. Гиперсети, когнитомы человека не могут быть изучены просто мультипликацией технических характеристик единиц и правил, характерных, возможно, для других биологических видов», – отметила Т.В. Черниговская.

«Как это ни парадоксально для естественных наук, изучать мозг можно только в соединении средств нейронаук и лингвистики, математики как особого языка и искусств. Они покажут нам, что искать», – подчеркнула Татьяна Владимировна.

Дмитрий Алексеевич Леонтьев, профессор, доктор психологических наук, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии, личности и мотивации, профессор департамента психологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», представил доклад «Саморегуляция, цивилизация и дифференциальная антропология».

«Цивилизация предстаёт как инвариантное содержание культур, существующее наряду с конкретным культурным разнообразием. Это вектор, ведущий к становлению механизмов саморегуляции. Разные культуры ведут к становлению цивилизованности, культивированию человеческого в человеке, своими культурно своеобразными путями. Кризис цивилизации есть нарушение вектора становления саморегуляции в людях, нарушение механизмов взросления», – отметил Д.А. Леонтьев.

«Характерный для нашего времени диагноз, связанный с нарушениями саморегуляции, – зависимости. Зависимость означает слом саморегуляции, замена её принудительным регулированием внешними стимулами и внутренними импульсами», – подчеркнул Дмитрий Алексеевич.

«Из универсальной, но не предопределенной сущности человека вытекает универсальное право устанавливать себе любые притязания, брать на себя соответствующую ответственность и двигаться по пути собственного развития – или не брать и не двигаться. Эмпирическое неравенство людей связано с тем, как мы себя определяем через наши потребности, через наши интересы и, в конечном итоге, через становление психологических механизмов саморегуляции, обеспечивающих разные формы и уровни жизнедеятельности, – отметил Д.А. Леонтьев. – Известно, что большинству людей даже в наиболее продвинутых обществах присуще скорее бегство от свободы, ответственности и саморазвития, чем стремление к ним. Только в воображении можно представить себе ситуацию самоопределения людей, при котором объём их прав, в частности, возможности участия в демократических процедурах принятия решений в гражданском обществе, будет увязан с объёмом ответственности, которую они добровольно готовы на себя взять, ограничивая свои гедонистические устремления. Это, однако, позволило бы исправить ситуацию, когда направление движения общества зачастую диктуется теми, кто на нём паразитирует, а не теми, кто вносит определяющий вклад в это движение».

Модератором второй части панельной дискуссии «Кризис человеческой цивилизации – слово российским психологам» стал Константин Витальевич Павлов, кандидат медицинских наук, сертифицированный специалист по консультированию организаций и организационному развитию (International Organizations & Systems Development – IX), академик Международной академии менеджмента (IAM), директор Восточно-Европейского Гештальт Института.

К.В. Павлов представил доклад «Правила хорошей группы. Полезный участник сообщества, какой он?».

Константин Витальевич обратился к «правилам хорошей группы», предложенным Соней Невис, среди которых:

- в хорошей группе люди обращаются друг к другу по имени или по имени-отчеству;

- в хорошей группе принято задавать уточняющие вопросы;

- в хорошей группе принято отвечать на заданные вопросы;

- в хорошей группе принято выслушивать ответы на заданные вопросы;

- в хорошей группе время делится поровну между участниками группы.

«Я точно знаю, что психологу порой трудно самому себе объяснить, что же я делаю с людьми. И я размышлял, что мы можем добавить к правилам хорошей группы для тех, кто является психологом, и, может быть, не очень уверен – чем мы можем быть полезны в группах, в сообществах, – отметил Константин Витальевич. – А ведь сообщество – очень важное основание для того, чтобы всё общество, в котором мы живём, менялось в ту сторону, которую мы можем считать лучшей стороной».

К.В. Павлов перечислил несколько положений о полезном участнике группы. Полезный участник сообщества:

- воплощает в себе правила хорошей группы: если в группе есть перекос по времени в эфире у кого-то, он подчёркнуто краток, конструктивен, если это не помогает, то он честно проговаривает, что время распределено неравномерно;

- способен заметить, обобщить и назвать процесс группы за какой-то период времени;

- способен увидеть жизнь подгрупп в группе и назвать замеченное;

- способен уместно выразить собственные чувства в непростой ситуации и приглашает к этому коллег;

- не выпячивает собственное лидерство, заботится о малых и больших потребностях группы;

- время от времени интересуется мнением тех участников группы, которые молчат больше других;

- сам не использует оценочные суждения и переход на личности и открыто выступает с критикой в адрес тех, кто склонен к оценочным суждениям;

- дифференцирован и точен в наблюдениях поведения и роли людей, видит красивое в проявлениях других членов группы, понимает и помнит, что для каждого важно, и учитывает это;

- готов быть примером в субоптимизации. Субоптимизацией называется соподчинение личных интересов каждого участника сообщества единому целому, интересу группы;

- в случае конфликта полезный участник сообщества не спешит занять чью-то сторону, но рассуждает с позиции «А что полезного в данной ситуации для группы?».

Тахир Юсупович Базаров, профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа, член Президиума и Президентского совета Российского психологического общества, выступил с докладом «Формула счастливой организации: от любопытства к мудрости».

Т.Ю. Базаров напомнил определение критической ситуации по Ф.Е. Василюку – как невозможности жить дальше так, как жил до этого, а также перечислил четыре способа работы с критическими ситуациями: стресс, фрустрация, конфликт и кризис.

Тахир Юсупович рассказал о совместной с А.А. Крымовым работе над книгой «Счастливая компания: секреты практической психологии», представленной на Национальный конкурс «Золотая Психея» по итогам 2023 года: «Практические менеджеры и консультанты в области управления работают с верхней частью организации: цели, стратегия и так называемая оргмашина. А мы заинтересовались: нет ли зеркального отражения формально менеджерских элементов организации с нашими человеческими».

«Счастливая организация не создаётся в одно мгновение, но этим стоит заняться незамедлительно и на долгосрочной основе. Потому что счастливым организациям легче справляться с самыми неожиданными, экстремальными и кризисными ситуациями, – отметил Т.Ю. Базаров. – Если изначально во главу организационных ценностей поставлены уважение, внимание, доверие и они приняты всеми сотрудниками компании, то в повседневной жизни остаётся лишь их поддерживать и распространять среди новичков, клиентов и партнёров».

Михаил Михайлович Решетников, профессор, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского института психоанализа, член Президиума Российского психологического общества, вице-президент Санкт-Петербургского психологического общества, паст-президент МОО «Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии», представил доклад «Психическое здоровье в современном мире с точки зрения Нематериальной теории психики».

М.М. Решетников напомнил ключевое положение Нематериальной теории психики: «Наличие здорового мозга является необходимым, но не достаточным условием формирования и адекватного функционирования человеческой психики – обязательно требуется языковое программирование».

«Абсолютное большинство тех, кто становится личностями, усваивают тот язык и ту систему мышления, те идеи и ценности, которые действуют в окружающем его социуме, включая важнейшее чувство, которому мы сейчас уделяем так много внимания, – патриотизм, – подчеркнул М.М. Решетников. – То есть любовь к своему роду, к своему народу, который объединяется таким простым понятием “это наши”, все остальные – “не наши”. Это принадлежит только психике и никак не связано со строением мозга».

«На протяжении двух тысячелетий учёные не замечали ошибочную подмену понятий: они говорили и писали об изучении или о терапии психики, а изучали и лечили мозг», – отметил Михаил Михайлович.

«Давайте повнимательнее присмотримся к современным мировым процессам и событиям с философской и психологической точки зрения. Мы видим, что так называемая элита коллективного Запада уже на протяжении нескольких столетий идёт по пути иррационального и эгоистического развития, в основе которого лежит стремление к власти над всем миром, несмотря даже на реальную угрозу его полного уничтожения», – считает М.М. Решетников.

Александр Григорьевич Караяни, профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, профессор кафедры психологии служебной деятельности Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии РФ, профессор кафедры юридической психологии и педагогики Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ, член Президиума, член Экспертного совета, руководитель секции военной психологии Российского психологического общества, председатель правления открытого общественного объединения российских психологов «СоДействие», главный редактор «Российского военно-психологического журнала», выступил с докладом «Поколение СВО – психологический актив созидания будущего России».

«Западная цивилизация, как только что отмечалось, переживает сегодня глубочайший кризис, и специальная военная операция, с одной стороны, является порождением, неким символом и одновременно уже и катализатором этого кризиса», – отметил А.Г. Караяни.

«В ходе специальной военной операции проявляется своеобразный хронотоп войны, который А.А. Ухтомский, М.М. Бахтин и В.П. Зинченко называли как неразрывное единство, интеграцию времени и пространства, которые порождает определённую событийность и психологические реалии. Субъективное ощущение себя в разных временных потоках формирует у людей разные жизненные горизонты, ориентиры, разные мотивационные тенденции, разную энергию действий», – рассказал Александр Григорьевич.

«СВО создает своеобразную, неповторимую психологическую реальность. Российские военнослужащие погружены в крайне агрессивную, экстремальную, «прозрачную» среду, характеризующуюся повседневной опасностью, неизвестностью, психической и физической напряжённостью. Чтобы выжить в таких условиях, психика, весь организм, личность военнослужащего должны перестроиться под требования обстановки», – подчеркнул А.Г. Караяни.

А.Г. Караяни рассказал о категориях участников боевых действий, различающихся по переживаемых психологическим последствиям:

- переживающие психологический рост;

- переживающие кризис реадаптации и ресоциализации;

- переживающие ПТСР.

А.Г. Караяни перечислил ресоциальные проблемы, с которыми могут столкнуться участники СВО в мирное время:

- статусно-ролевой кризис;

- финансово-абстинентный кризис;

- ценностно-ориентационный кризис;

- семейно-реинтеграционный кризис.

«Наша задача не только не потерять поколение СВО – поколение людей, которые честно и добросовестно служат России, но сделать его локомотивом нашего будущего», – подчеркнул А.Г. Караяни.

В финальной части первого дня Саммита состоялась дискуссия «Профессиональная идентичность практического психолога: готовность к новой ситуации» с обсуждением результатов опроса «Психологической газеты», модератором которой выступил Тахир Юсупович Базаров. В дискуссии приняли участие профессор А.Г. Асмолов, профессор А.Г. Караяни, кандидат медицинских наук К.В. Павлов, профессор М.М. Решетников, а также бизнес-тренер, коуч, кандидат психологических наук Елена Васильевна Сидоренко.

Участникам Саммита, присутствующим в зале, а также участвующим в дискуссии экспертам были предложены вопросы:

- В чем особенности новой ситуации, чем она характеризуется?

- Психологу важно иметь профессиональные знания и навыки, а что кроме?

- Что такое беспристрастность?

Также экспертам предлагался вопрос о том, что в результатах опроса «Психологической газеты» среди читателей оказалось наиболее интересно.

«Ответ на первый вопрос “Есть ли разница между человеком и психологом”. Меня очень удивило, что 80% сказали, что есть разница, – ответила Е.В. Сидоренко. – Но я размышляла над этим. Вообще я считаю, что на каждом человеке оставляет отпечаток его профессия. И человек смотрит как психолог на всё. Пока я спокойна, я человек и психолог одновременно, если я в гневе, то я перестаю быть в эти моменты психологом. Поэтому стараюсь не входить в состояние гнева, потому что мне потом очень стыдно, что я вышла из этого благополучного состояния».

«Я в этих вопросах заменял слово “психолог” на слово “мясник”. Может он про друзей думать? А продаст мясо врагу? Ну, если не конченый, то продаст», – отметил К.В. Павлов.

«Для меня в этом опросе ценно разнообразие мнений. Если мы всё время работаем как аналитики, мы иссыхаем и теряем себя. Как здорово, когда есть то, с чем можно предельно не соглашаться. А для меня ключевой идеологией психолога является идеология толерантности, формирование установок, в которых бы исчезала позиция “свой – чужой”, в которой бы исчезала позиция уничтожения», – подчеркнул А.Г. Асмолов.

«Для меня самым важным вопросом был вопрос о том, можно ли работать с другом и с врагом, потому что он очень актуальный… С другом и с врагом должен работать кто-то внешний», – считает М.М. Решетников

«Мне было, наверное, всё интересно, может быть, чуть поменьше первый вопрос. Показалось, что вопрос о врагах вечен, важен, эмоционально насыщен и не имеет одного ответа… Враги никуда не денутся. И если мы в своем взгляде на мир не замечаем врагов, то у нас искажённое миропредставление», – отметил А.Г. Караяни.

«Главная ситуация – это кризис вызовов сложности, разнообразия и неопределённости. Когда два близких человека вдруг оказываются по разные стороны баррикад, чтобы из такой ситуации выйти, надо иметь ценностную позицию и чётко понимать, что мне близко в этом человеке, идеологию которого я не принимаю», – подчеркнул А.Г. Асмолов.

Финальный аккорд панельной дискуссии первого дня Саммита поставил Т.Ю. Базаров, исполнив песню Булата Окуджавы «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…»

Первый день 18-го Санкт-Петербургского Саммита психологов завершился теплоходной прогулкой по Неве, на которую отправились участники Саммита, победители Национального конкурса «Золотая Психея» и члены Большого жюри.

С 3 по 5 июня участников ждут мастер-классы, интерактивные лекции, круглые столы – в программе Саммита более 100 мероприятий, охватывающих все сферы практической психологии: образование, здравоохранение, бизнес, социальную сферу.